宜家创立之时,年轻的英格瓦·坎普拉德正值17岁意气风发的年龄。他选取自己姓名Ingvar Kamprad、成长所在地农场Elmtaryd以及附近村庄Agunnaryd的首字母,组成了公司名宜家(IKEA)。当时宜家的许多经营活动都是在Elmtaryd农场开展的。在英格瓦前往瑞典哥德堡的高等商贸学校进修期间,他的父母Feodor与Berta便替他打理公司。

宜家的诞生

填补空白

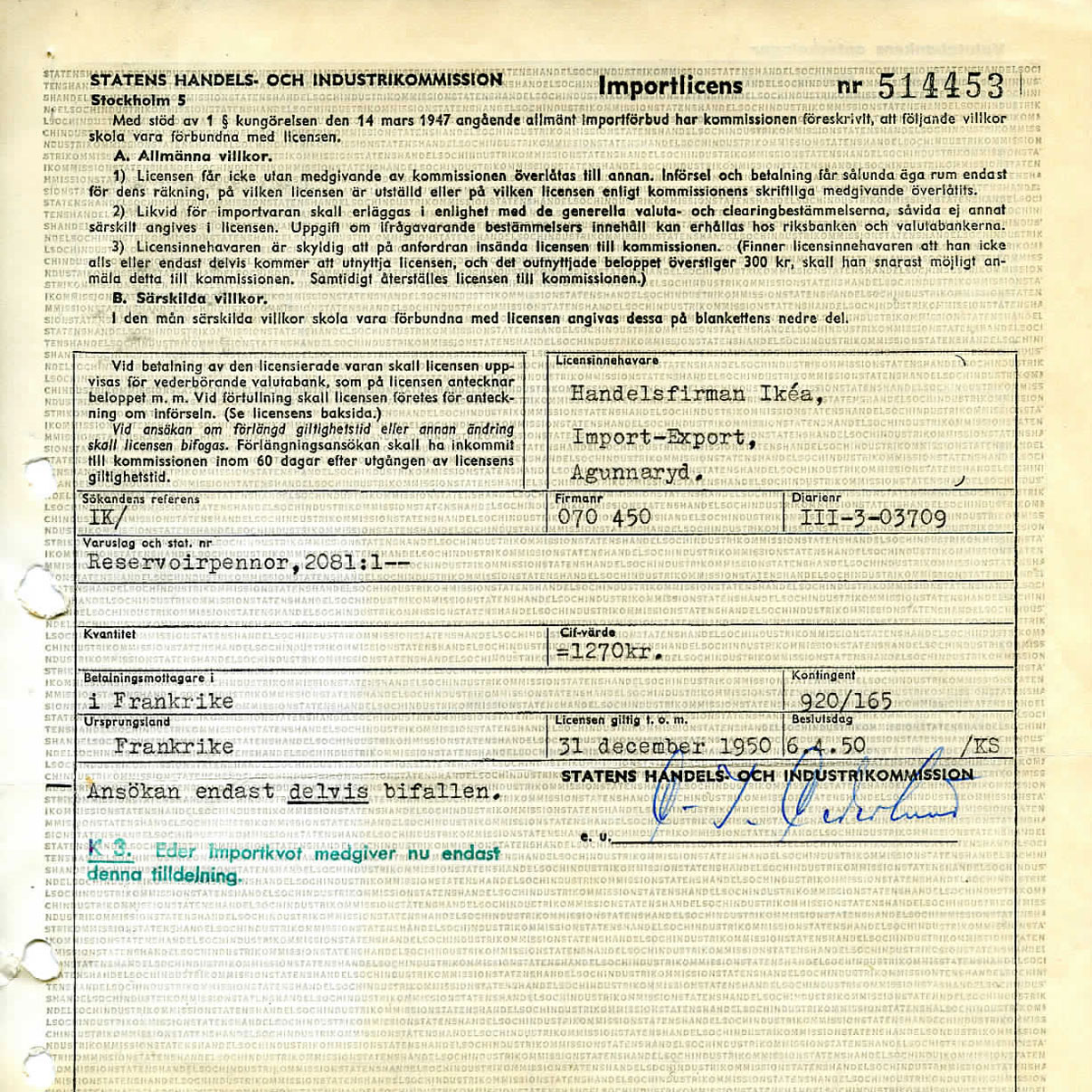

宜家作为贸易公司于1943年7月28日注册成立。不过,那时的宜家与今天作为家居公司被大家所熟知的宜家相去甚远。在创业早期,英格瓦·坎普拉德进口钢笔、腕表与尼龙丝袜等商品进行销售,逐步摸索采购的窍门。由于在办理进口许可证时遇到问题,他转而寻找新的机遇,最终决定专营家具。他发现了顾客与生产商之间值得挖掘的重要商机,自此新的商业模式逐渐成型。

若想成为一名成功的商人,就必须在工厂与顾客之间找到尽可能简便且低成本的分销模式。

英格瓦自认为自己在中学时期算不上是优秀学生,,他突然萌生了一个想法,而这个想法在后来起到了格外关键的作用。他注意到,在商业运营过程中,人们往往会将大部分精力投入于提高生产效率,对分销的关注却微乎其微。商品生产一旦完成,工厂的精简理念似乎突然消失殆尽。后续流程缓慢且低效,分销模式也陈旧过时。为什么会这样?英格瓦曾回忆道,自己正是在哥德堡高等商贸学校的课堂上,决定将分销领域作为自己未来事业的发展方向。若想成为一名成功的商人,就必须在工厂与顾客之间找到尽可能简便且低成本的分销模式。 课余时间,英格瓦会来到学校图书室,浏览商业报纸上刊登的进出口广告。他突发灵感,自己是否也能从海外进口商品?于是,他用蹩脚的英文写信给不同的生产商,开始经营进口贸易。

自1943年夏天开始的五年时间里,英格瓦忙得不可开交。在结束哥德堡的学业之后,他短暂从事了办公室文职的工作,随后前往瑞典南部城市韦克舍服役。同时,他的公司开始蓬勃发展。为了在服役期间继续管理公司,他努力争取到晚上能离开军营,以便在城区租用的办公室内处理公司事务。他的夜晚与周末大都是在那里度过的。之后在斯德哥尔摩Karlberg接受军官培训的日子里,这种夜以继日的工作状态也仍然持续着。

英格瓦经营的商品有哪些呢?童年时期,他销售过火柴和自己在Möckeln湖捕到的鱼。后来,他销售圣诞贺卡、种子、钢笔、钱包、尼龙丝袜以及服饰珠宝。他甚至尝试过从瑞士进口鞋履和打火机。那时,他在销售钢笔的过程中总结出了最具成本效益的理想分销模式,那就是从工厂直接销售给顾客。他的顾客中有报刊亭、制表商、钢笔店、书报店以及乡村杂货店。他通过宣传册、推销信以及价目表等方式,以坦率真诚的语气与顾客沟通。他还会亲自登门拜访,凭借自己活泼开朗的性格轻松与顾客建立联系。英格瓦很早便意识到了顾客关怀的重要意义,在农场经营时期,他就已经会用打字机登记顾客资料。乡村居民始终是他的主要顾客群体。英格瓦熟知此类顾客的日常生活方式:他们的家境并不宽裕,每分钱都至关重要。

钢笔和腕表是他在40年代时最畅销的商品。尽管如此,由于阅历尚浅,他依然难免遇到亏本生意。有一次,他在哥德堡遇到一位商人,对方在销售一种只有基础功能但品质良好的圆珠笔,每支售价仅2.50瑞典克朗(0.25欧元),可以说物美价廉!英格瓦想以3.95克朗(0.39欧元)的价格将其转售给顾客。这个价格也相当实惠,因为当时类似的圆珠笔售价高达15克朗(1.50欧元)。但到了交付时,商人却将采购价格涨至4克朗(0.40欧元),这就意味着英格瓦每售出一支圆珠笔就要损失0.05克朗(0.005欧元)。如今,从错误中吸取教训已经成为宜家企业文化的重要内涵。但在当时,英格瓦只能带着数百支圆珠笔从哥德堡遗憾地回到家乡,将这些圆珠笔以亏本的价格出售。虽然双方起初商定了更低的价格,但事实证明口头承诺并不算数。尽管如此,英格瓦的钢笔生意整体而言非常成功,甚至为他后来的商业交易发展奠定了基础。例如,他成为了法国公司Etablissement Christian及其旗下产品Evergood钢笔的总代理,着手开展面向专业零售商的销售业务。

显而易见的是,成功从来都不是唾手可得的。从英格瓦·坎普拉德在40年代的商务信函往来中可以看出,要确保采购钢笔的品质需付出极大努力。他还认为,掌管进口许可的官僚制度即便并非无可救药,但至少也已百弊丛生。为了寻找自身的解决方案,英格瓦开始与一家供应商合作,生产属于自己的钢笔。不过,这款钢笔仅售出了300支,几乎称不上成功。

40年代末,英格瓦发现其主要竞争对手位于瑞典Alvesta的Gunnar’s Factories已经开始销售家具,而且大获成功。这时,英格瓦意识到钢笔生意的前景并不乐观。或许家具是个值得专心经营的领域?对于那些从未到过斯马兰,也从未见过Möckeln湖周围茂密森林的人而言,或许只知道那里有许多的小型家具工厂。实际上,斯马兰几乎随处都有技艺精湛的家具木匠。所以,从巴黎进口的钢笔转向斯马兰生产的木质家具,对英格瓦而言并不完全是“跨界转型”。机遇就在那里,在英格瓦眼前,在他儿时熟悉的森林中。