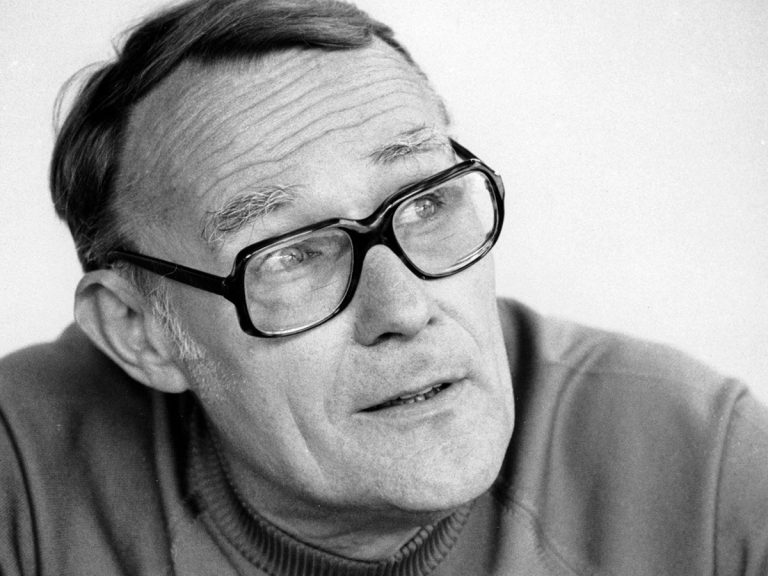

1989年12月,在位于罗马尼亚布加勒斯特的办公室里,Rutger Ulterman正努力达成最后一笔交易,然后赶往机场。柏林墙刚刚倒塌,当时的捷克斯洛伐克政权也在不久前倒台。罗马尼亚最高领导人Ceaușescu仍在竭力维持政权,局势已变得十分紧张。

Rutger说道:“我们的沃尔沃245就等在外面,我们需要在3点前离开,以确保有足够的时间通过机场安检。到了3点,罗马尼亚客户又拿来一版经过修改的合同。3点半,我们匆匆跑下楼,在沃尔沃的引擎盖上签署了合同。然后,我们以160公里的时速在布加勒斯特空荡荡的街道上飞驰。我们没有遇到警察拦截,并成功赶上了最后一班飞机。五天后,Ceaușescu被枪决。这就是最终的结局,东欧集团土崩瓦解。”